こんにちは。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

皆さまは、道路が新しく出来る工程をご存知でしょうか?

本日は、弊社が施工したアスファルト舗装の現場をもとに新設車道の施工工程についてご紹介させていただきます。

ぜひご覧ください。

なお、アスファルト舗装の構成と役割についてはこちらの記事を参考にしていただけると幸いです。

【施工前】

上記の写真は施工前になります。

両端でコンクリート構造物を施工中です。

アスファルト舗装の道路を新設する場合、両端の構造物が完成してから行います。

既存のアスファルト舗装があるので、それらをはぎ取り新しくアスファルト舗装を施工していきます。

【土工】

既設アスファルト舗装版の取り壊し・運搬

既設のアスファルト舗装版をユンボで取り壊していきます。

取り壊したアスファルト舗装版を10tダンプに積込み、所定の処理場まで運搬します。

取り壊したアスファルト舗装版は再利用されることが多いです。

既存路盤の土砂を掘削・処理

既存の路盤の状態が悪いと、所定の支持力を得る事が出来ず道路の耐用年数に悪影響を及ぼします。

よって、状態の悪い既設路盤の土砂と良質土とを入れ替えます(置き換え工法)。

写真は既存の路盤の土砂を掘削している状況です。

土砂掘削後の路床の不陸整正

状態の悪い路盤の土砂を掘削・処理した後は路床の状態となります。

路床の上に路盤材を敷設していくため、路盤材が均一に敷きならせるよう路床の凸凹を直します(不陸整正)。

路床の転圧

路床の不陸整正後、振動ローラーやタイヤローラーで十分に転圧します。

路床の出来形管理

設計により各層の厚さは決まっています。

完成後のアスファルト舗装路面から路床までの深さが設計通りか測点毎に測り記録していきます。

本現場では、アスファルト舗装路面から路床までの深さは35cmです。

【舗装工:下層路盤の施工】

下層路盤材の搬入

下層路盤の築造には粒状路盤工法、セメント安定処理工法、石灰安定処理工法などがありますが、本現場では粒状路盤工法となります。

下層路盤に使用する材料は、設計で品質規格が定められています。

施工前に下層路盤材を提供している会社から品質に関する資料を取り寄せ、品質規格を満足するか確認し発注機関の行政に送付しておきます。

一般的に下層路盤材は施工現場近くで経済的に入手できる材料を選択します。

粒径の大きい下層路盤材料は施工管理が難しいため、最大粒径は50㎜以下であることが望ましいです。

本現場の粒状路盤工法では、下層路盤材料にクラッシャランを使用しています。

下層路盤の不陸整正

下層路盤材料の敷き均しを行います。

敷き均しにはモーターグレーダーを用います。

1層の仕上がり厚さは20㎝以下が標準で、本現場の設計厚さは15㎝です。

下層路盤の転圧

下層路盤の転圧には、振動ローラーや8t~20tのタイヤローラーを用いて実施します。

写真は振動ローラーとタイヤローラーにて転圧している状況です。

敷き均し作業や転圧作業の途中で路盤材料が乾燥しすぎると、適切な締固めが出来ません。

乾燥しすぎた場合は、適宜散水し最適含水比付近で転圧を実施します。

下層路盤の出来形確認

設計で下層路盤の厚みが決まっているため、測点毎に高さを測り管理します。

本現場の下層路盤の厚みは15㎝で、アスファルト舗装路面から下層路盤までの高さは20㎝です。

【舗装工:上層路盤の施工】

上層路盤材の投入

上層路盤の築造工法には、粒度調整工法、セメント安定処理工法、石灰安定処理工法、瀝青安定処理工法、セメント・瀝青安定処理工法などがあります。

本現場では、粒度調整工法となります。

上層路盤も下層路盤と同様に、所定の仕上がり厚さ、締固め度、形状が得られるように、路盤材料を均一に敷き均し、適切な転圧機械を用いて締固めを行い、平たんに仕上げます。

上層路盤材に使用される材料の品質規格も定められています。

下層路盤と同様に、施工前に上層路盤材を提供している会社から品質に関する資料を取り寄せ、品質規格を満足するか確認し発注機関の行政に送付しておきます。

上層路盤材の最大粒径は40㎜以下で、かつ一層の仕上がり厚の1/2以下であることが必要です。

上層路盤の不陸整正

モーターグレーダーを用いて、上層路盤の敷き均しを行います。

粒度調整路盤の一層の仕上がり厚さは15㎝以下が標準となります。

本現場の上層路盤の設計厚は10㎝です。

上層路盤の転圧

下層路盤と同様に、振動ローラおよびタイヤローラーで転圧を行います。

上層路盤材が乾燥しすぎていると所定の強度を得る事が出来ないため、写真のように適宜散水し最適含水比付近で転圧します。

上層路盤の出来形確認

設計で上層路盤の厚みが決まっているため、測点毎に高さを測り管理します。

本現場の上層路盤の厚みは10㎝で、アスファルト舗装路面から上層路盤までの高さは10㎝です。

上層路盤の工程は、使用材料や設計厚が違うだけで下層路盤の工程とほぼ同様であることが分かります。

【舗装工:プライムコート】

路盤を施工後、写真のようにすみやかに瀝青材料(乳剤)を所定量均一に散布します。

路盤の上に乳剤を散布することで下記の効果があります。

・路盤とアスファルト混合物とのなじみを良くする

・路盤表面部に浸透し、その部分を安定させる

・降雨による路盤の洗堀または表面水の浸透などを防止する

・路盤からの水分の蒸発を遮断する

プライムコートには通常アスファルト乳剤(PK3)を用います。

散布量にも規定があり、一般に1~2リットル/m2が標準です。

散布面積が広い場合は、写真のアスファルトディストリビュータを用いて一様に散布させます。

養生砂の散布

散布したアスファルト乳剤が施工機械などに付着したり、路盤から剥がれることを防止するために必要最小限の砂を散布します。

【舗装工:基層の施工】

基層の敷設

アスファルト混合物は、粒度によって粗粒度、密粒度、細粒度、開粒度アスファルト混合物に分けられます。

基層には、通常、粗粒度アスファルト混合物が用いられます。

アスファルト混合物の敷き均しの際は、アスファルト混合物が冷えないうちに舗設することが重要です。

よって、アスファルト混合物が現場に到着したら直ちに均一に敷き均していきます。

敷き均しには、通常、写真のようにアスファルトフィニッシャーを用います。狭い箇所や、取り付け部などでは人力で行うことがあります。

敷き均し時のアスファルト混合物の温度は一般に110度を下回らないようにします。施工途中には、この温度管理も適宜行っていきます。

基層の転圧

アスファルト混合物の敷き均し後は、直ちに転圧を行います。

転圧にはロードローラーや振動ローラー、タイヤローラーを用います。

転圧は可能な限り高い温度(110度~140度)で行いますが、ローラーの線圧過大、転圧温度の高過ぎ、過転圧などの場合はヘアクラックの原因となるので注意します。

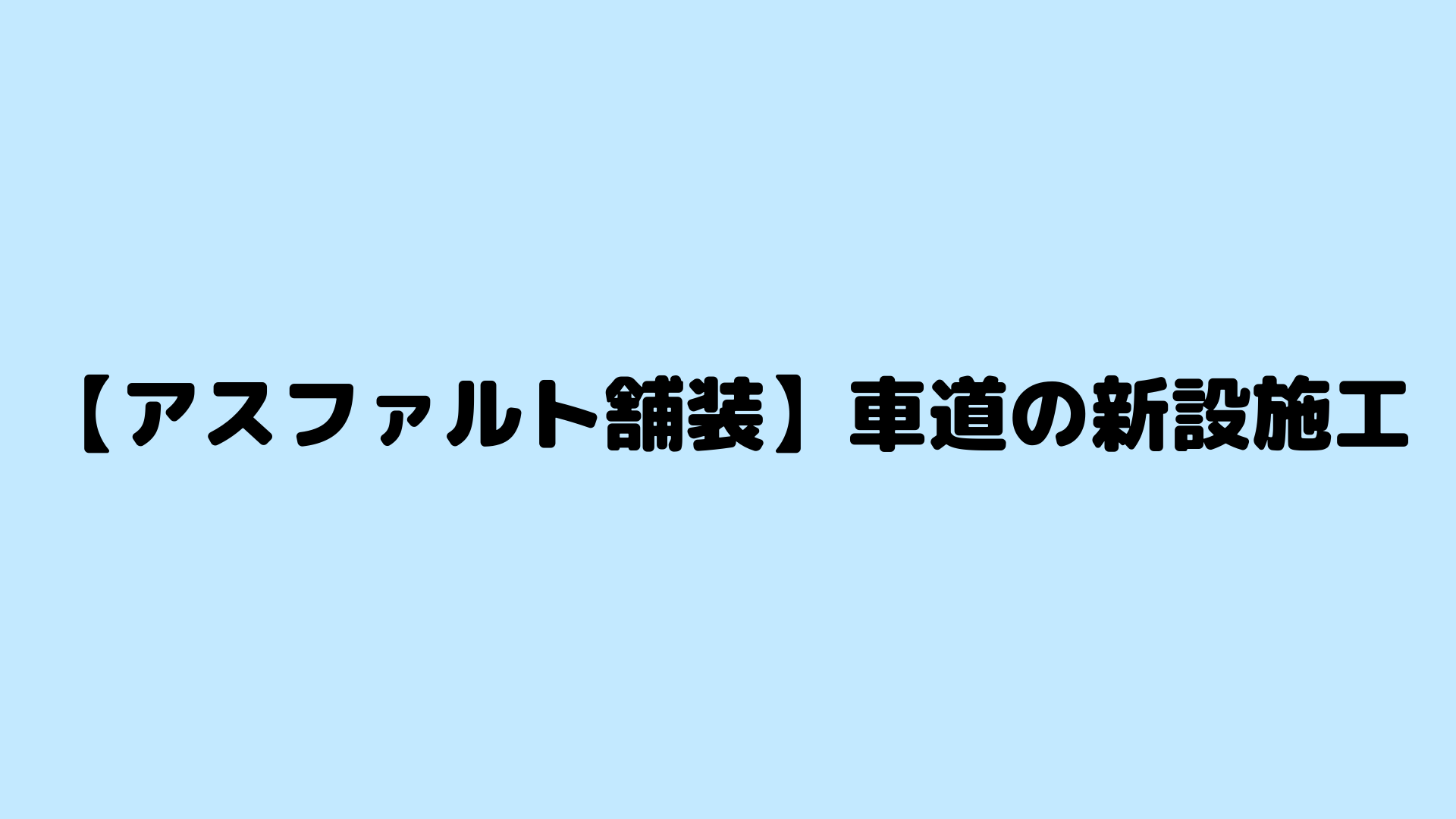

基層の出来形管理

基層の厚みや、アスファルト舗装路面から基層までの高さは設計で決まっているので測点毎に測り管理します。

本現場での基層の厚みは5㎝、アスファルト舗装路面から基層までの高さは5㎝です。

【舗装工:タックコート】

タックコートは、新たに舗設するアスファルト混合物とその下層の基層との付着を良くするために行います。

タックコートには通常、アスファルト乳剤(PK4)を用い、散布量は0.3~0.6リットル/m2が標準です。

アスファルト乳剤の散布にはプライムコート時と同様、アスファルトディストリビューターを使用します。

【舗装工:表層の施工】

表層の敷設

基層の施工時と同様、アスファルト混合物が冷えないうちに敷き均しを行います。

敷き均しには、アスファルトフィニッシャーを使用します。

施工上の留意点は基層時と同様です。

表層の転圧

表層の転圧も、基層の施工時と同様の機械で施工し、留意点も同様です。

表層の施工が完了した後は交通開放を行いますが、この交通開放時の舗装の温度は舗装の初期のわだち掘れに大きく影響を与えます。

よって、転圧終了後の交通開放は、舗装表面の温度がおおむね50度以下になってから行います。

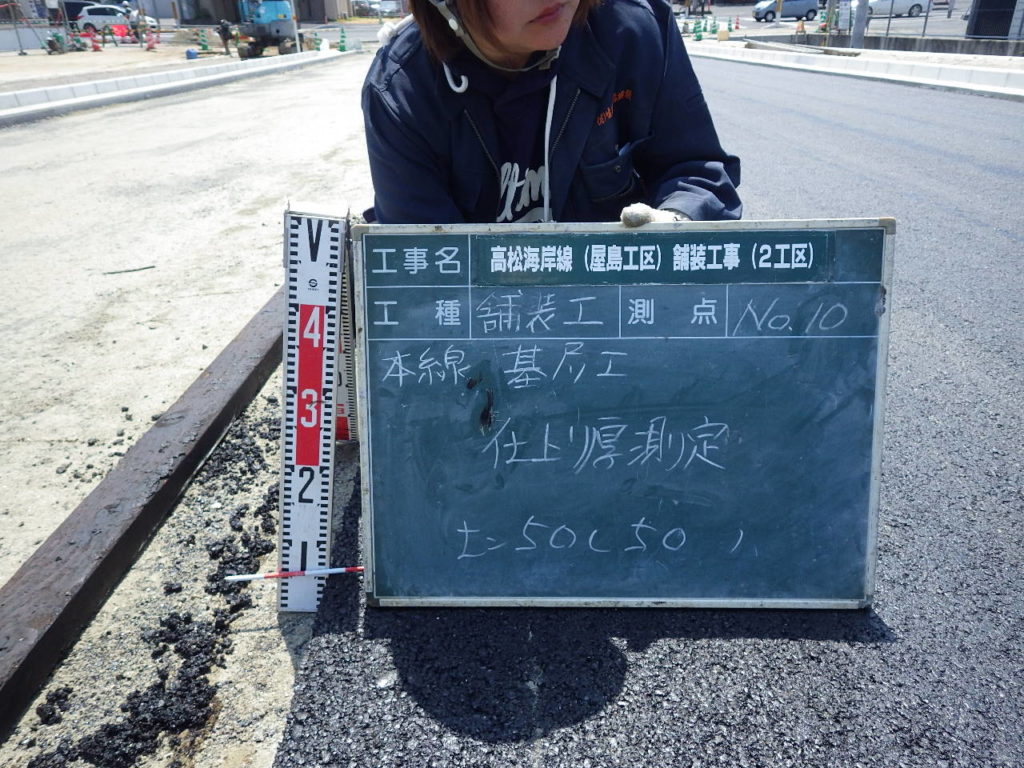

表層の出来形管理

表層の厚みも設計で定められています。よって、測点毎に管理し記録します。

本現場での表層の厚みは5㎝です。

【完成】

ラインを引いて、完成です。

いかがでしたでしょうか?

今回は少し長い内容になりましたが、アスファルト舗装の道路が出来るまでの工程がよく分かったのではないでしょうか。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

お仕事のご依頼はこちらからお気軽にお問合せください。

電話番号: 087-874-6843

FAX: 087-874-6845

弊社の業務における施工事例です。ご確認宜しくお願いします。

↓弊社HP