こんにちわ。

香川県高松市の㈲生道道路建設です。

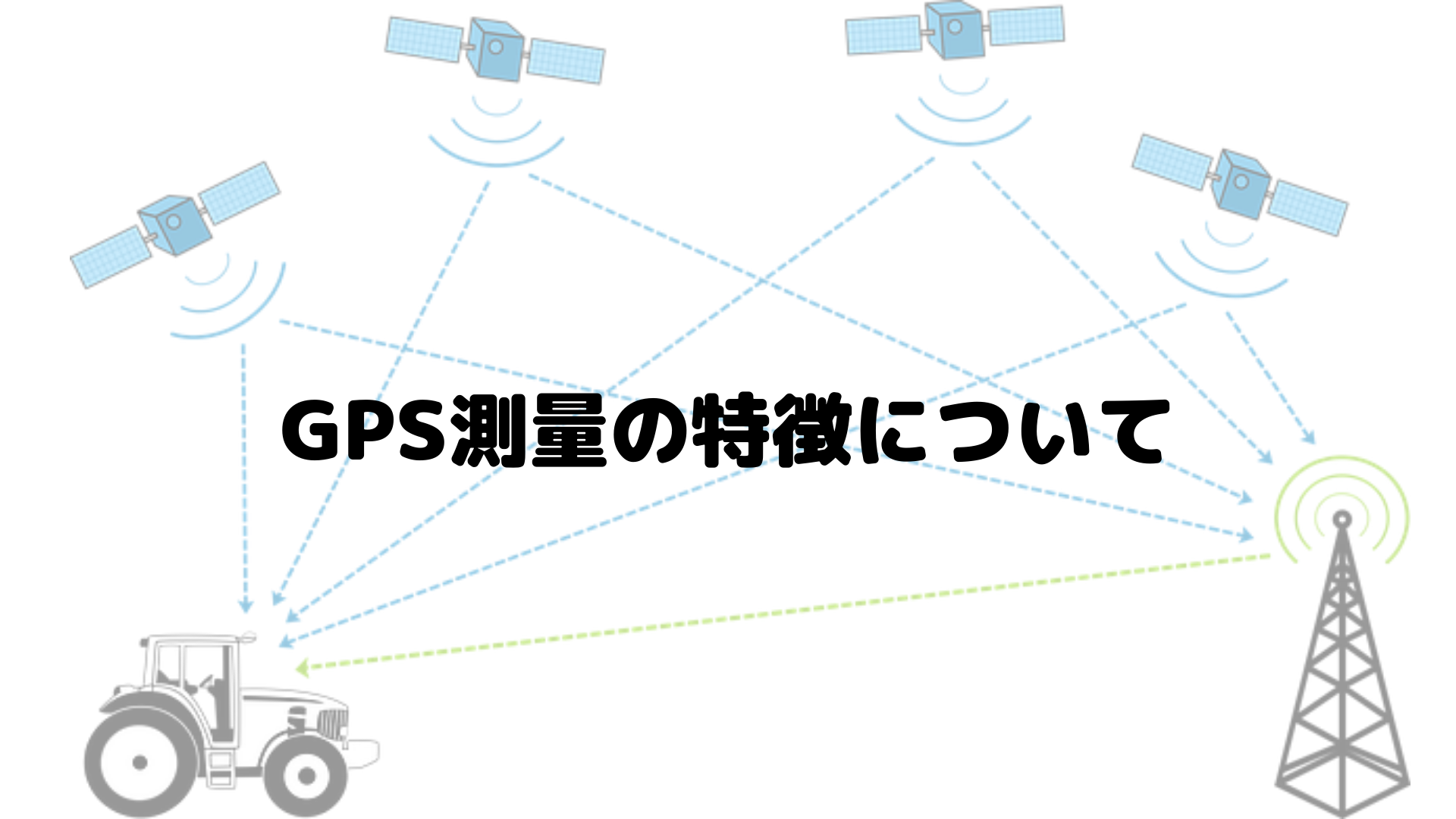

本記事では、GPS測量の特徴について説明します。

観測計画

スタティック方式による基準点測量などでは、観測を効率的に行うために綿密な観測計画を立てる必要がある。

観測計画では観測を行う順番(セッション)や最適観測時間を、測点の位置関係や上空視界図、衛生の航法データから決定する。

【セッションの設定】

(出典:株式会社北斗エンジニアリング)

【上空視界図】

(出典:国土地理院)

GPS測量の特徴

測点間の視通(見通し)が不要

TS測量と違い測点間の視通は不要であるが、衛生からの電波を安定して受信するために上空が開けている必要がある。

この視通を上空視界といい、高度角で15度以上(周囲の状況により30度まで緩和可能)必要である。

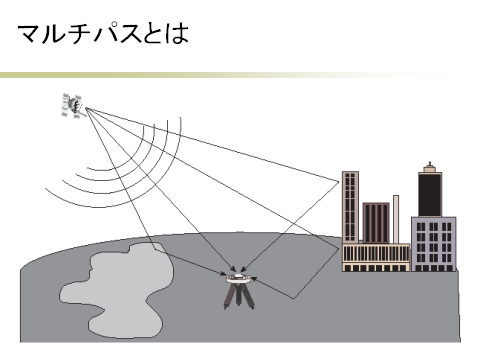

ただし、測点付近に建物や鉄塔などがあると、マルチパス(反射波)や電波障害の原因となり、観測精度が悪くなる。

【マルチパス】

天候に左右されにくく、24時間観測可能

雨天でも容易に観測を行うことができるが、雷や大雪は受信状態を悪くする原因となる。

また、夜間であっても観測を行うことができるが、複数の測点で同時に4個以上の衛星からの電波を受信する必要があるので、最適観測時間を事前に知っておく必要がある。

【観測時間】

| 観測方法 | 観測時間 | 必要衛生数 | 摘要 |

| スタティック方式 | 60分以上 | 4衛星 | 1~4級基準点測量 |

| 短縮スタティック方式 | 20分以上 | 5衛星 | 3~4級基準点測量 |

| キネマティック方式 | 1分以上 | 5衛星 | 4級基準点測量 |

高精度の長距離測量が可能

測点間の距離が10kmの場合の含まれる誤差は±15㎜と、高精度の距離測定が出来る。

ただし、観測時間は観測方法、衛星の状況などで数時間になる場合がある。

アンテナ底面高の観測が不要

アンテナ底面高は、測点からアンテナ底面高基準面までを垂直に測った高さであるが、直接測定しづらい場合は、高さ計測位置までの斜高から求めることができる。

以上です。

本日も最後まで読んでいただきありがとうございました。

お仕事のご依頼はこちらからお気軽にお問合せください。

電話番号: 087-874-6843

FAX: 087-874-6845

↓弊社業務の施工事例です。

↓弊社HP